はじめに:現場に広がる「自動化の憂鬱」

「現場主導で導入したRPAが、いつの間にか誰も触れないブラックボックスになっている」

「ちょっとした画面変更でロボットが止まり、その修正に追われて本来の業務が手につかない」

かつて「働き方改革の切り札」として持て囃されたRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)。

しかし今、現場からはそんな悲鳴が聞こえてきます。

生成AIという新たな巨人が登場したことで、「RPAはもはや古い技術であり、これ以上投資するのは『負の遺産』を作るだけではないか?」という懸念が、経営層やIT部門の間で急速に広がっています。

結論から言えば、「現場任せの野良RPAとして放置すれば、負の遺産になるリスクは高い」のは事実です。

しかし同時に、RPAはAIと融合することで新たな進化を遂げようとしています。

生成AI時代における「RPA生き残り戦略」について考えます。

RPAが「負の遺産」になり得る3つの理由

なぜRPAは「お荷物」になりやすいのでしょうか。その理由は、RPAという技術の特性と、日本的な導入経緯のミスマッチにあります。

(1) 変化への弱さと「メンテナンス地獄」

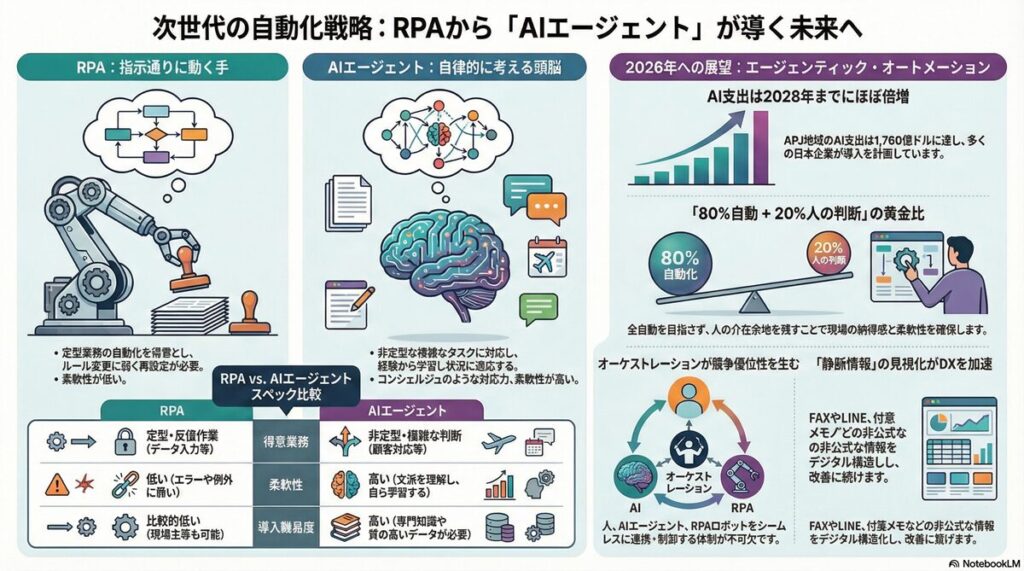

RPAは「決められたルール通りに動く」ことしかできません。

システムの仕様変更や、Webサイトのボタン配置が1ピクセルずれただけでも停止することがあります。

DXの推進でシステム刷新が進む中、古い画面に合わせて作ったロボットは、改修のたびに修正工数を食いつぶす「メンテナンス地獄」の入り口となり得ます。

(2) 業務のブラックボックス化と「塩漬け」

日本企業の多くは、現場主導(ボトムアップ)でRPAを導入しました。

これは普及には寄与しましたが、裏を返せば「現場の非効率な業務プロセスを、そのまま自動化しただけ」というケースを量産しました。

結果、本来は見直すべき無駄な業務がRPAによって固定化され、抜本的な改革(BPR)を阻害する「塩漬け」状態を招いています。

(3) 「指示待ち」の限界

RPAは例外処理や判断が必要な業務(全体の約20%と言われます)には対応できません。

「判断」までこなせる生成AIが登場した今、柔軟性のない「指示待ちRPA」だけの自動化は、急速に陳腐化して見えています。

生成AI登場によるRPAの新たな役割:対立ではなく「融合」

では、RPAはこれですべて不要になるのでしょうか?

答えはNoです。特にレガシーシステムが多く残る日本企業において、RPAとAIは「役割分担(融合)」へと進みます。

「AIが脳、RPAが手足」のエージェンティック・オートメーション

生成AI(AIエージェント)は「思考・判断・計画」を得意としますが、古い企業の基幹システムを直接操作してデータを入力する「実行能力」は今のところ持ち合わせていないことが多いです。

そこで注目されているのが、「AIが『どう処理すべきか』を判断し、RPAに『実行』を指示する」という連携(オーケストレーション)です。

これを「エージェンティック・オートメーション」と呼びます。AIという「脳」を得ることで、RPAは優秀な「手足」として生き残ることができるのです。

APIがないレガシーシステムの「接着剤」

API連携ができない古いシステム(レガシーシステム)が残っている場合、画面操作を代行できるRPAは依然として唯一の接続手段(ラストワンマイル)です。

最新のAIと、古びたシステムをつなぐ「接着剤」としての価値は、当面の間失われないでしょう。

日本企業への示唆:「効率化」のその先へ

RPA市場自体は今後も堅調な推移が見込まれていますが、その中身は「ハイパーオートメーション」へとシフトしています。

定型業務はRPA、非定型・判断業務はAIという適材適所の組み合わせが標準になります。

重要なのは、導入の目的を「工数削減(コストカット)」だけに置かないことです。

それを目的にすると、どうしても「安価で手軽な自動化」に走り、負の遺産を生みやすくなります。

そうではなく、AIと組み合わせて「人間がより付加価値の高い業務に集中するための基盤(インフラ)」としてRPAを再定義できるか。

現場任せの野良運用から脱却し、全社的なIT戦略の中にRPAを位置づけ直すことこそが、日本企業の喫緊の課題と言えるでしょう。

まとめ

RPAが「負の遺産」になるかならないかの分かれ目は、

「単なる繰り返し作業の代行ツールとして使い続けるか」、

それとも「AIという脳を持たせた自動化基盤(手足)としてアップグレードできるか」にあります。

既存のロボットを放置せず、AIと連携させてメンテナンスを自動化したり、判断プロセスをAIに委譲したりする「構造改革」に、今すぐ着手すべき時が来ています。