あおぞら銀行の事件から学ぶべきこと

あおぞら銀行で行員が内部通報を行ったことをきっかけに、隔離部屋への配置転換など不利益な取り扱いを受けたこととについて、銀行側と争っていた事件について、2026年1月22日の控訴審にて銀行側に約840万円の支払いを命じる逆転勝訴判決が出されました。

一審の東京地裁では原告の請求が全面的に退けられるという内容でしたが、東京高裁では、長期間にわたる隔離配置には業務上の合理的理由がなく、精神的苦痛を与える「パワーハラスメント」および「人事権の濫用」に該当すると判断されました。 また、懲戒処分の理由とされた項目についても一部根拠不十分とし、処分を無効としました。

今回のあおぞら銀行の件で、企業イメージはがた落ちでしょう。こういったかたちでダメ企業が明るみで出たという点では良かったのかもしれません。

内部通報制度は企業の自浄作用を促す意味で重要な取り組みです。しっかり制度が機能するためにはどのようなことに注意すべきでしょうか。

組織不祥事の深層:なぜ「ルール」があるのに不正は止まらないのか

企業不祥事が発覚した際、決まって「内部通報制度は整備されていた」という弁明がなされます。しかし、制度という「箱」があるだけでは、組織の自浄作用は一歩も動き出しません。

データは否定しようのない事実を突きつけています。消費者庁の調査(令和5年度)によれば、不正発見の端緒として「内部通報」が占める割合は76.8%に達し、内部監査(52%)を圧倒しています。

平成28年度の58.8%という数字から見ても、内部通報はもはや「選択肢の一つ」ではなく、組織の生命維持装置(ライフサポートシステム)そのものなのです。

内部通報が適切に機能し、問題が「巨大化」する前に是正された場合、組織は以下のような防衛線を死守できます。

- 社会的ダメージの最小化:在庫の過大計上などの疑義に対し、自浄作用によって速やかに決算発表の延期や適時開示といった誠実な対応を判断できる。

- 不正の連鎖の断絶:現場で常態化していた検査データのねつ造や数値の改ざんを、外部に漏洩する前に特定し、速やかな是正調査へと繋げられる。

- ガバナンスの証明:「不正を隠蔽しない」という姿勢を市場に示すことで、ステークホルダーからの致命的な信頼失墜を回避できる。

「制度があること」と「制度が動くこと」の間には、目に見えない大きな壁が存在します。その壁の正体を探ってみましょう。

現場を支配する「独自の規範意識」と「鈍麻」のメカニズム

法令よりも現場の「慣習」や「空気」が優先される「規範意識の鈍麻」。これは単なる怠慢ではなく、閉鎖的な組織の中で生き残るための高度な心理的適応(認知的不協和の解消)の結果です。

専門性が高まり、部署がタコツボ化するほど、プロフェッショナルとしての自負が皮肉にも「不正を隠す目隠し」へと変貌します。

現場が不正を「当たり前」として飲み込んでいく3つの心理的フェーズが浮き彫りになります。

- 前任者からの踏襲(思考停止):現場にとっての正義は「昨日までのやり方を崩さないこと」にすり替わります。

- 独自の正当化(確信のなさ):ルール違反の自覚はあっても、それが社会的にどれほど異常であるかを測る尺度を失っています。

- 異物排除の空気:未経験者でなければ通報不能という感覚。組織の文化に同化すればするほど、異常を察知するセンサーは摩耗していきます。

このように、現場の「当たり前」が社会の「異常」にすり替わったとき、通報の第一歩は物理的に阻害されます。

構造的な誤解:通報を妨げる「上司優先」の罠

内部通報制度の運用における最も致命的な誤りは、制度を「職制ライン(ピラミッド組織)の補完物」と勘違いすることです。

事例4が指摘するように、周知の際に「まずは上司に相談してください」と記載することは、制度の趣旨を根底から破壊します。

なぜなら、内部通報の本質は「職制ラインが機能しない時の緊急避難路」だからです。

| 項目 | 誤った周知(制度の実効性を削ぐ) | 本来あるべき周知(制度を機能させる) |

|---|---|---|

| 報告ルートの優先順位 | 「まずは上司に報告し、解決を図ること」と条件を付ける。 | 「上司に相談しにくい、あるいは上司が関与している」場合こそ使うべき道だと明示する。 |

| 利用の前提条件 | 直属の上司への報告を、窓口利用の「前提」とする。 | 職制ラインをバイパス(迂回)して、直接専門窓口に届ける権利を保障する。 |

| 制度の位置づけ | 組織のヒエラルキーを強化するためのツール。 | 組織が自らを監視し、自浄するための「独立したインフラ」。 |

「まずは上司に」という周知は、通報者に対し「この制度は上司の耳を通さなければ動かない」という絶望感を与え、問題をさらに地下深くへと潜伏させます。

通報者の恐怖:特定と不利益への心理的障壁

勇気を持って沈黙を破ろうとする者の前には、組織への忠誠心と自己防衛の葛藤が生じる巨大な心理的障壁が立ちはだかります。

- 特定への懸念:「経理のような専門部署では、業務の特殊性ゆえに通報した瞬間に誰が犯人(通報者)かバレてしまう。そうなれば、この会社に私の居場所はなくなる。」

- 影響の大きさへの恐怖:「もしこの不正を言えば、製品の出荷が止まり、会社は莫大な損害を被るだろう。そんな大ごとを引き起こす責任を、自分一人では背負いきれない。」

- 実効性への疑念:「通報したとしても、結局は不正に関わっている幹部に情報が回るだけではないか。通報後のプロセスが全く見えず、ただ自分が危険にさらされるだけだ。」

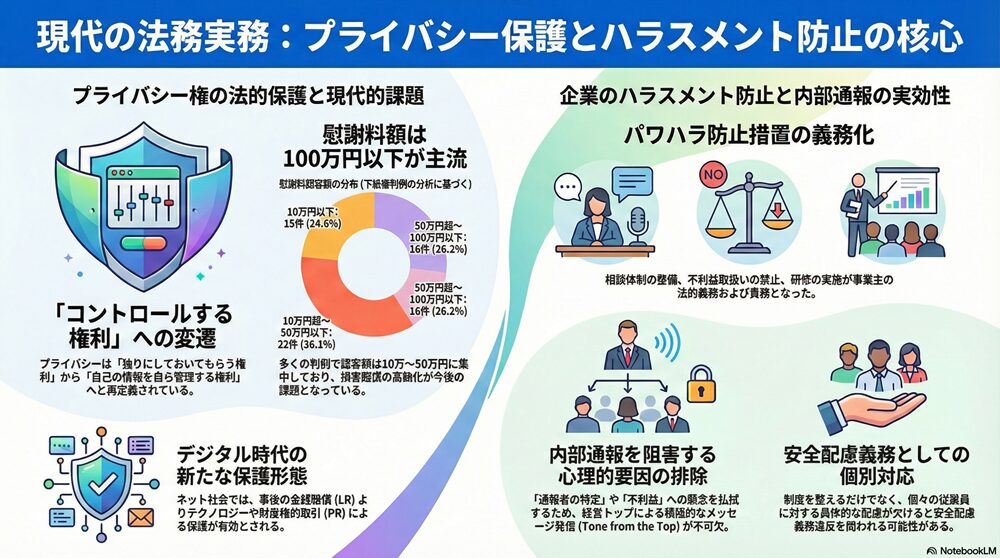

こうした恐怖に対し、法は明確な防壁を用意しています。労働施策総合推進法第30条の2第2項は、通報や調査への協力を理由とした解雇その他の「不利益な取扱いの禁止」を企業に義務付けています。

経営陣のバイアス:不適切な事後対応の正体

ようやく届いた真実の声を「殺す」のは、報告を受けた経営陣が抱く先入観(バイアス)です。

経営陣は通報内容を「単なる人事上の不満」や「私怨による根念」と勝手に決めつけ、内容の真偽を確かめる前に通報者をレッテル貼りしてしまいます。

最悪のケースでは、経営陣が調査を主導するふりをして、調査チームに経理資料などの「基礎資料」を提出させなかったり、重要人物へのインタビューを制限したりすることで、調査を形骸化させます。通報者のレポートライン上にいる人物が調査に関与することは、もはや「隠蔽の片棒を担ぐ」ことに等しいのです。

適切な調査体制には、以下の3つの要素が絶対不可欠です。

- 独立した部署の関与:通報者のレポートラインから完全に切り離された内部監査室や、独立した社外取締役・弁護士が調査を主導すること。

- 十分な調査権限:いかなる部署に対しても、資料の強制的な提出とヒアリングを拒否させない強大な権限を調査チームに付与すること。

- 先入観の排除:通報の動機(私怨かどうか等)に関わらず、報告された「事実」そのものに焦点を当て、証拠に基づいて判断する厳格な姿勢を貫くこと。

実効性あるガバナンスへの鍵:「トーン・フロム・ザ・トップ」

制度を「単なるルール」から「生きた文化」へと昇華させる唯一の要素は、経営トップの姿勢――「トーン・フロム・ザ・トップ(Tone from the Top)」です。

トップが不正を「組織を揺るがす危機」としてではなく、早期発見を「組織を救う幸運」であると定義し直さない限り、従業員が口を開くことはありません。

組織を健全に保つため、経営トップは以下の行動指針を徹底すべきです。

- 「不正の早期発見は、組織を崩壊から守る唯一の盾である」という信念を、全従業員に繰り返し、力強い言葉で直接発信せよ。

- 通報者の秘匿性を守り抜く体制を聖域化し、通報者の探索や不利益取扱いを行う者には、役職を問わず厳正な懲戒処分を下せ。

- 通報件数の少なさや分野の偏りを「平穏」と読み違えるな。制度が形骸化し、組織が沈黙に支配されていないか、自ら現場の違和感を疑い続けよ。

さいごに

不祥事が繰り返される組織に欠けているのは、ルールの数ではありません。そこにあるのは「現場の諦め」と「経営の慢心」です。

内部通報制度は、単なるコンプライアンスのチェックリストではなく、組織の健康状態を測るための「信頼のインフラ」です。

あなたが明日から組織の中で持つべき視点は一つです。目の前の「当たり前」を社会の視点で見つめ直し、違和感を口にする勇気を持つこと。そして、経営者であるならば、その声を「宝」として守り抜く覚悟を持つことです。

不正を早期に発見できる組織と沈黙する組織の決定的な違いは、「声を上げた者を、組織を裏切る者と見なすか、組織を救う者として守り抜くか」という一点に集約されます。